Un estudio analiza las lluvias que causaron hambre en Galicia en el siglo XVIII

Investigadores explican cómo las precipitaciones de 1768 y 1769 provocaron una grave crisis agrícola y social

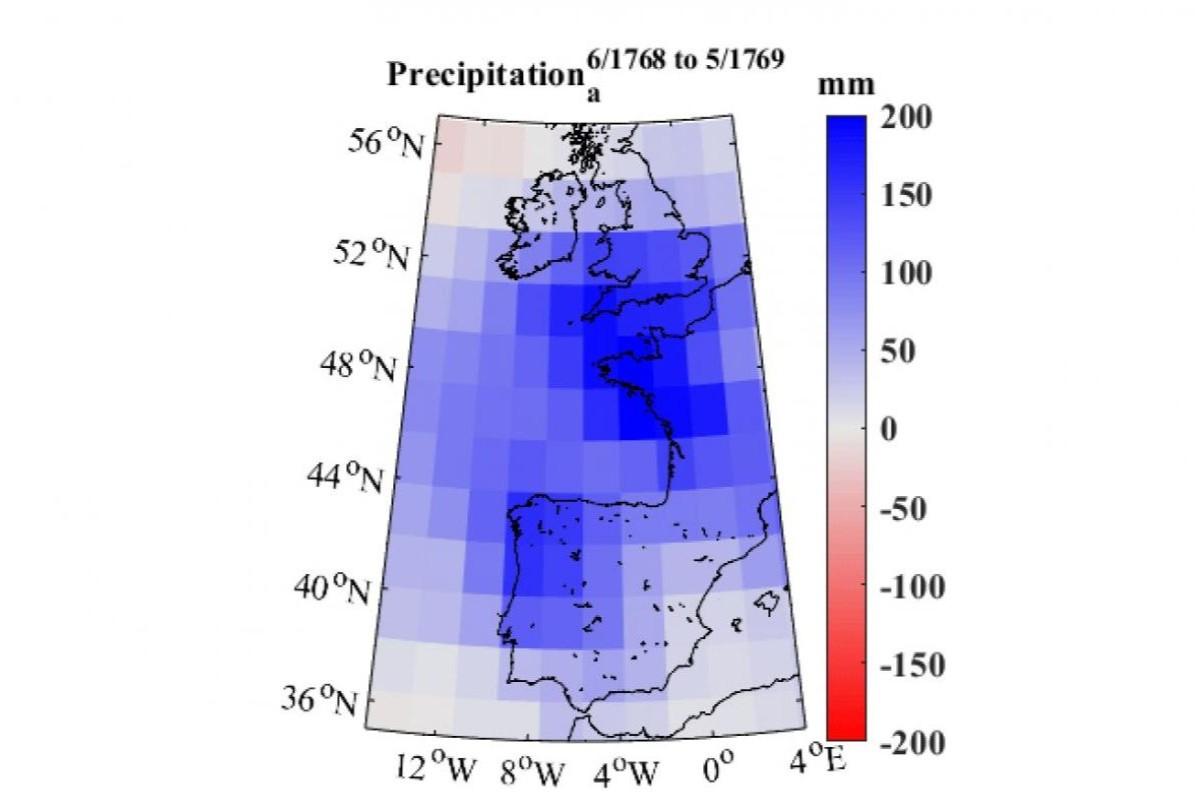

Gráfica del estudio. / DUVI Ourense.

Aunque los estudios climatológicos suelen poner su foco en el pasado más cercano, en el presente y en las proyecciones de futuro, el análisis de la variabilidad climática a lo largo de los siglos también es de interés para la comunidad científica en cuanto revela cómo las fuerzas ambientales moldearon la sociedad y ayuda a contextualizar las tendencias climáticas modernas y las proyecciones futuras.

Con esta perspectiva de trabajo, un equipo liderado desde el grupo de investigación de la Universidad de Vigo EPhysLab (Environmental Physics Laboratory), perteneciente al Centro de Investigación Marina, realizó un estudio en el que analizó las lluvias que en el siglo XVIII provocaron “la última mayor crisis de subsistencia en el noroeste de la península ibérica”.

Los resultados del trabajo fueron publicados con el título Assessing the most severe subsistence crisis of the 18th century in the northwest of the Iberian Peninsula: a climatological perspective en la revista Climate of the Past, de la Unión Europea de Geociencias. Firman el trabajo los miembros de EPhysLab y del Campus Auga Maite de Castro, Moncho Gómez Gesteira, José González y Nicolás G. De Castro. Completa el equipo Juan J. Taboada, de MeteoGalicia, y José M. Vaquero, de la Universidad de Extremadura.

Anomalías en la presión a nivel del mar y en la altura geopotencial

El objetivo de este estudio fue analizar las condiciones atmosféricas en el arco Atlántico entre junio de 1768 y mayo de 1769, cuando las “persistentes y abundantes lluvias precipitaron la crisis agrícola más grave en Galicia y el norte de Portugal en el siglo XVIII, con una alta mortalidad”.

Las condiciones atmosféricas de este episodio histórico, que no fue exclusivo de Galicia sino que abarcó otras regiones del arco Atlántico, de Irlanda, Inglaterra y Francia, fueron analizadas utilizando el conjunto de datos de paleorreanálisis EKF400v2, que abarca desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XXI.

Los análisis realizados en el estudio indican que de junio de 1768 a mayo de 1769 la anomalía pluviométrica, de lluvias, en Galicia y el norte de Portugal fue positiva en 11 de los 12 meses, con la única excepción de marzo de 1769.

“Aunque la lluvia en el norte de Portugal pareció menos intensa que en Galicia, junio de 1768 tuvo la anomalía de lluvia positiva más alta del siglo, y septiembre de 1768 tuvo la segunda más alta”, recoge el trabajo. Los patrones sinópticos atmosféricos de los meses más lluviosos muestran anomalías negativas tanto en la presión a nivel del mar como en la altura geopotencial de 500 hPa en el Atlántico nororiental.

“Estos patrones se asocian con vaguadas en el Atlántico nororiental que inducen la formación de sistemas de baja presión superficiales y dificultan la progresión de los anticiclones hacia el este en la región, lo que resulta en episodios de lluvia y frío más frecuentes de lo habitual”, señala el equipo investigador sobre el origen de las lluvias.

El exceso de precipitación identificado en el estudio, indican sus responsables, concuerda con la ocurrencia de rogativas eclesiásticas pro-Serenitate, destinadas a contener las precipitaciones, recogidas en Santiago de Compostela y en otras localidades gallegas y portuguesas, y testimonios escritos que indican un número inusualmente alto de días de lluvia entre junio de 1768 y mayo de 1769. Además, coincide con el exceso de mortalidad documentado en 1769 y 1770.

La importancia de estudiar el clima siglos atrás

Respecto a la importancia de estudiar el pasado climático, el equipo investigador recuerda, citando a diferentes autores, que “en las últimas décadas la comunidad científica ha tomado conciencia de la importancia de retroceder en el tiempo para profundizar nuestra comprensión del clima, ya que los registros de datos más extensos permiten interpretaciones más fiables y consistentes del clima”.

Analizar el comportamiento del clima a lo largo de los siglos, añaden, “nos permite investigar cómo las fuerzas ambientales han moldeado históricamente diversos sectores de la sociedad, analizando las vulnerabilidades generadas en diferentes sectores socioeconómicos, como la agricultura, el transporte y la energía, así como la resiliencia y adaptabilidad de la sociedad a las anomalías meteorológicas y a la dinámica climática”.

El análisis de los procesos climáticos históricos anteriores a la era industrial, apuntan, “es una tarea sumamente compleja, ya que implica el manejo de conjuntos de datos de diversas procedencias, incluyendo datos instrumentales de mediciones in situ y datos no instrumentales obtenidos a partir de indicadores indirectos como rogativas eclesiásticas o testimonios escritos encontrados en cartas, diarios e informes”.

Además, matiza el equipo investigador, estos conjuntos de datos suelen variar en términos de fiabilidad, integridad y cobertura espacial, lo que complica aún más el análisis y la interpretación de los patrones climáticos históricos. Igualmente, añaden, la interpretación de los registros climáticos históricos requiere una comprensión profunda del contexto en el que se recopilaron los datos, incluyendo los factores sociales, culturales y ambientales que pueden influir en las observaciones y las prácticas de registro a lo largo del tiempo.

“A pesar de estos desafíos, el estudio de los procesos climáticos históricos ofrece información valiosa sobre la variabilidad climática a largo plazo y ayuda a contextualizar las tendencias climáticas modernas y las proyecciones futuras”, apuntan.